REPORT【報道】

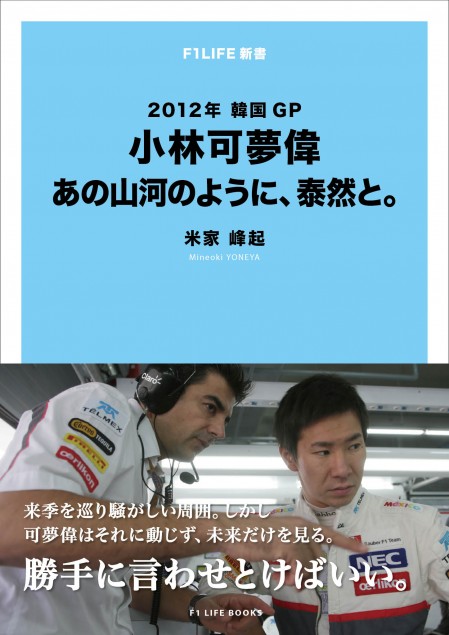

2012年韓国GP『小林可夢偉 あの山河のように、泰然と。』

こちらの記事は『F1LIFE』有料会員限定のコンテンツとなっています。

※コース変更の場合は、旧コースの解除手続きを行なって下さい。

続きをご覧になるためには、プレミアム会員になって頂く必要があります。

(会員登録の方法はこちら)

お客様の手で解除手続きを行なって頂かなければ継続課金は解除されませんのでご注意下さい。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。