REPORT【報道】

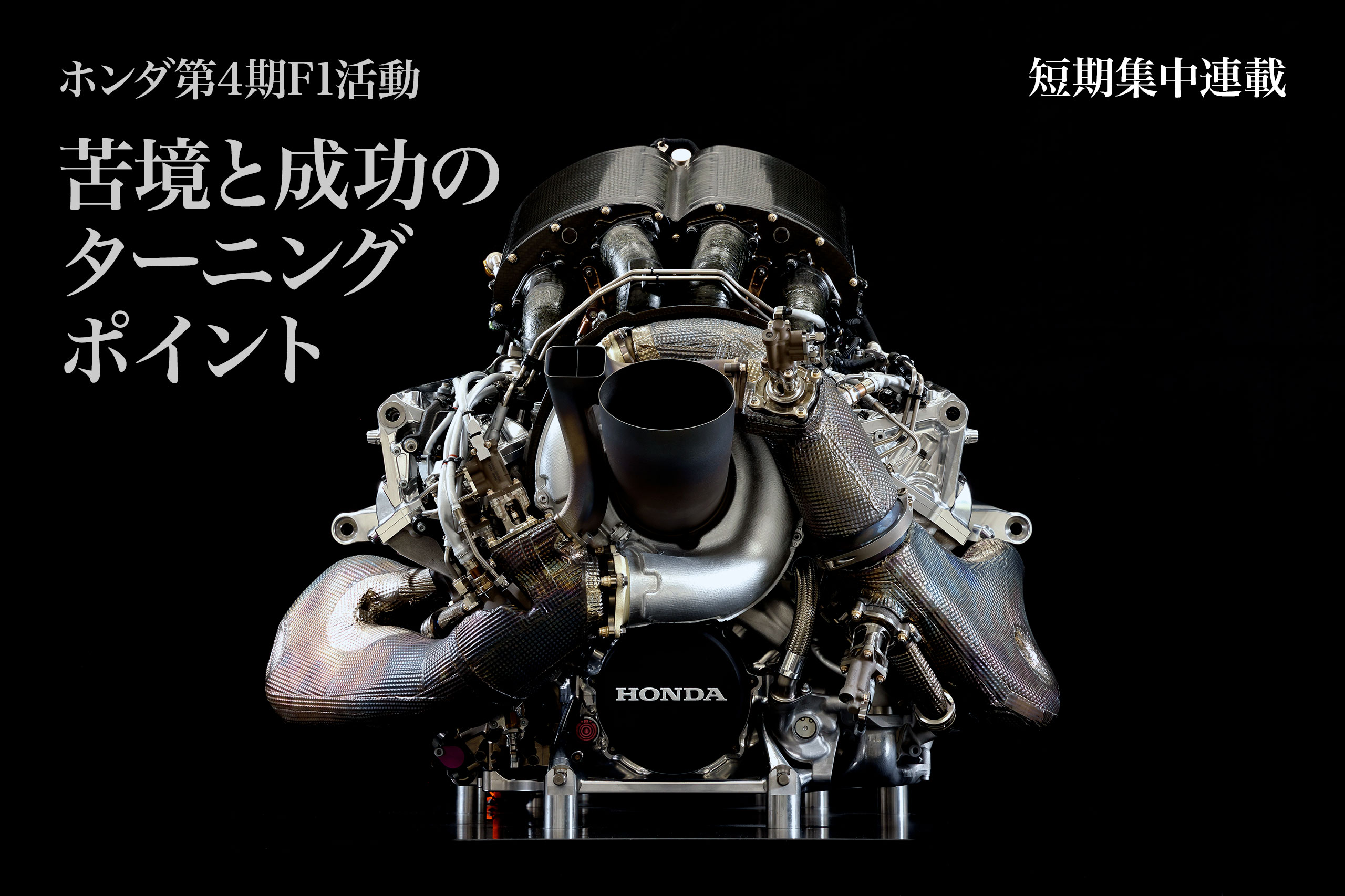

【ホンダF1復帰への“現在地”】小規模な第4期F1体制、物量ではなく知恵で勝負(4/5)

2015年にF1に戻ってくるホンダに対しては、ファンの間でも様々な期待と不安が入り混じっていることだろう。マクラーレン・ホンダとしてF1に復活し、果たしてどれだけのパフォーマンスを見せられるのか? またすぐに撤退という道をたどるのではないか?

その背景には、今のホンダF1プロジェクトを取り巻く状況が見えてこず、パワーユニットの開発状況もマクラーレンとの関係も、何もかもが不明瞭で漠然としていることが理由にあるのではないだろうか。

そんな中、FIAからの要請によって中国GPのFIA会見に出席することとなったF1プロジェクト責任者の新井康久氏(本田技術研究所・専務執行役員)にホンダF1プロジェクトの今を詳しく聞いた。

ーーF1パワーユニット開発に携わっている方々の規模は?

こちらの記事は『F1LIFE』有料会員限定のコンテンツとなっています。

※コース変更の場合は、旧コースの解除手続きを行なって下さい。

続きをご覧になるためには、ベーシック会員・プレミアム会員になって頂く必要があります。

(会員登録の方法はこちら)

お客様の手で解除手続きを行なって頂かなければ継続課金は解除されませんのでご注意下さい。

この記事へのコメントはありません。